こんにちは。愛大研公式ブログ編集部の茶山です。

今回は、愛媛大学法文学部への合格を狙うあなたへ向けて、愛媛大学法文学部の入試科目や出題傾向を解説していきます。

- 入試科目・配点

- 入試状況と入試結果

などを踏まえた上で、合格に必要なボーダーラインとなる得点を明示し、さらに具体的な各科目の対策を解説しています。

本記事を作成した私自身は愛媛大学法文学部に合格経験があり、さらに現在はプロの塾講師として多くの生徒を法文学部合格へ導いています。

【愛媛大学に合格する】受験対策を経験者が解説の記事でもお伝えしたように、志望校合格には明確な目標設定と綿密な計画が不可欠です。

この記事を読んでくれたあなたが、愛媛大学法文学部合格を掴み取ることを願っています。

愛媛大学法文学部の特徴

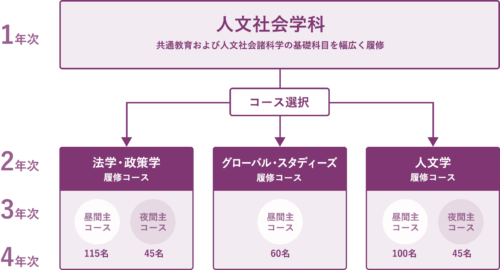

画像:愛媛大学法文学部

法文学部は、人文社会諸科学の知識を基盤として、社会・法律・政策・言語・文化に関わる様々な専門を学びます。

2回生からコースが分かれ、

- 法学・政策学履修コース

- グローバル・スタディーズ履修コース

- 人文学履修コース

それぞれで専門的な学習を行なっていきます。

法学、社会学、政策学など幅広い学びをすることが可能なため、卒業生の進路もさまざまです。

私が所属していた研究室では、1/3が公務員、その他が一般企業への就職に進んでいました。

また、偏差値は45.0~47.5となっており、若干低めには見えますが、国立大学の難易度を偏差値だけで推し量るのは危険です。(参考:パスナビ)

国公立大学全体における難易度としては中堅といったところでしょうか。

しっかりとした計画と戦略をもとに対策していきましょう。

愛媛大学法文学部の入試科目と配点

先に結論を言うと、昼間主、夜間主ともに文系科目が勝負です。

たとえば昼間主前期では「共通テスト+二次試験」の全体の得点のうち、英語と国語で900/1370点もの配点があります。

かなり偏った配点になっていると言えます。

後述しますが、共通テストでどれだけ高得点を取れるかにかかっています。

合格戦略を立てるために、まずは入試の配点を知りましょう。配点は以下の通りとなっています。

愛媛大学法文学部(昼間主)の入試科目・配点

◯共通テストの配点

| 国語 | 英語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | 情報 | 合計 |

| 200 | 200 | 100(50) | 200 | 50(100) | 50 | 800点満点 |

※数学ⅠA,ⅡB、理科から3科目選択。文系の場合は基礎理科での受験がほとんどのため、その場合は数学ⅠA,ⅡB全て必須となります。

注目すべきはやはり、共通テストの配点800点のうち文系科目の配点(国語、英語、地歴公民)が600点を占めているところです。

英語や国語はもちろんですが、地歴公民の点数も大きく合否にかかわってくることが分かります。

また、これだけ文系科目に偏った配点にも関わらず、基本的には数学ⅠA,ⅡBとも必須となるので注意が必要です。傾斜配点で半分になるとはいえ、100点は大きな配点です。

◯二次試験の配点

| 国語 | 英語 | 調査書 | 合計 |

| 250 | 250 | 70 | 570点満点 |

二次試験でもしっかりと配点があり、国語と英語が試験として科されます。

国語については現代文、古文漢文から広く出題され、英語については英文の読み取りをメインとした日本語訳をする問題や簡単な英作文が出題されています。

また令和3年度から調査書も評価項目に入っています。ただしこの調査書については、基本的には大きく合皮に関わるほど影響を与えづらいと考えてOKな場合がほとんどです。というのもこの調査書というものは現役生〜社会人まで幅広い人間が受ける大学入試において、一定の評価基準で差別化をすることが難しい場合が多いからです。

○「共通テスト+二次試験」の配点

| 国語 | 英語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | 情報 | 調査書 | 合計 | |

| 共通テスト | 200 | 200 | 100(50) | 200 | 50(100) | 50 | 800 | |

| 二次試験 | 250 | 250 | 70 | 570 | ||||

| 合計 | 450 | 450 | 100 | 200 | 50 | 50 | 70 | 1370 |

注目すべきは英語と国語の配点です。なんと全体1370点のうち900点が英語と国語です。

つまり当たり前ですが、愛媛大学法文学部合格を目指す上では英語と国語の対策は必要不可欠となります。逆に言えば、英語と国語さえ得意で点が取れたら、あとは苦手科目が多くても十分合格を狙うことが可能です。(実際にそうした受験生は多くいます)

受験戦略を立てる上で、まず入試配点を知るということがいかに大切か分かっていただけたでしょうか。

愛媛大学法文学部(夜間主)の入試科目・配点

◯共通テストの配点

| 国語 | 英語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | 情報 | 合計 |

| 200 | 200 | 100(50) | 200 | 50(100) | 50 | 800点満点 |

※数学ⅠA,ⅡB、理科から3科目選択。文系の場合は基礎理科での受験がほとんどのため、その場合は数学ⅠA,ⅡB全て必須となります。

共通テストの配点は昼間主と全く同じです。

先述した通り、英語、国語、地歴公民の文系科目の得点が合格の鍵となります。

◯二次試験の配点

| 国語 | 調査書 | 合計 |

| 250 | 60 | 310点満点 |

昼間主では科されていた英語がなくなり、国語と調査書のみとなります。

国語については昼間主と同じ試験問題を解くことになります。先述の通り、現代文、古文漢文から広く出題されますので夜間主でも同様の対策が必要です。

○「共通テスト+二次試験」の配点

| 国語 | 英語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | 情報 | 調査書 | 合計 | |

| 共通テスト | 200 | 200 | 100(50) | 200 | 50(100) | 50 | 800 | |

| 二次試験 | 250 | 60 | 310 | |||||

| 合計 | 450 | 200 | 100 | 200 | 50 | 50 | 60 | 1110 |

全体で見ると、夜間主でも文系科目の配点が大きいことが分かります。特に全体1110点のうち450点が国語です。(全体配点の40%)

また夜間主では共通テストの配点が高いことにも注目です。全体1110点のうち800点が共通テストです。(全体配点の72%)

つまり「勝負はほとんど共通テストで決まる」と言っても過言ではなく、二次試験での逆転合格は少し狙いづらいです。逆にいうと、共通テストで高得点を取る逃げ切り戦略もアリです。

昼間主同様に、受験戦略を立てる上で、まず入試配点を知るということがいかに大切か分かっていただけたでしょうか。

愛媛大学法文学部の入試結果

過去3年間の合格者の情報を見ていきましょう。注目すべきは、合格者最低点の部分です。これがいわゆるボーダーラインと呼ばれるものとなります。

| コース |

共通テスト |

二次試験 |

総合点 |

||||

| 平均点 | 最低点 | 平均点 | 最低点 | 平均点 | 最低点 | ||

|

令和 6年度 |

昼間主 | 486/750 | 412/750 | 374/570 | 312/570 | 861/1320 | 803/1320 |

| 夜間主 | 426/750 | 364/750 | 209/310 | 174/310 | 635/1060 | 596/1060 | |

|

令和 5年度 |

昼間主 | 497/750 | 434/750 | 365/570 | 288/570 | 862/1320 | 805/1320 |

| 夜間主 | 419/750 | 354/750 | 195/310 | 155/310 | 614/1060 | 551/1060 | |

|

令和 4年度 |

昼間主 | 501/750 | 440/750 | 390/570 | 329/570 | 891/1320 | 844/1320 |

| 夜間主 | 435/750 | 398/750 | 205/310 | 168/310 | 640/1060 | 610/1060 | |

昼間主の得点ボーダー

全体の合計点1320点満点のうち、803~844点で推移していることが分かります。(得点率:約60~64%)

令和7年度入試から共通テストに「情報」が入ったので少し変化があるかもしれませんが、

概ね65%程度が合否ボーダーとなってきます。

このことから逆算できる共通テストと二次試験の得点ボーダーですが、

- 共通テスト:65~70%

- 二次試験:60~65%

ほどの得点を目指していくべきだと言えます。

全体合計点で概ね65%程度の得点を取ることができれば合格ラインに到達できるのは変わらないです。

このラインを超えるように共通テスト、二次試験それぞれでどの科目で何点ずつ取るのかしっかりとした作戦を立てて、戦略的に受験に臨みましょう。

夜間主の得点ボーダー

全体の合計点1060点満点のうち、551~610点で推移していることが分かります。(得点率:約52~58%)

令和7年度入試から共通テストに「情報」が入ったので少し変化があるかもしれませんが、

概ね60%程度が合否ボーダーとなってきます。

夜間主は昼間主に比べて定員数が少なく、倍率や合格最低点のボーダーが年によってばらつきが大きいです。そのため余裕を持って計画を立てるようにしましょう。

このことから逆算できる共通テストと二次試験の得点ボーダーですが、

- 共通テスト:55~60%

- 二次試験:60~65%

ほどの得点を目指していくべきだと言えます。

全体合計点で概ね60%程度の得点を取ることができれば合格ラインに到達できるのは変わらないです。

このラインを超えるように共通テスト、二次試験それぞれでどの科目で何点ずつ取るのかしっかりとした作戦を立てて、戦略的に受験に臨みましょう。

愛媛大学法文学部へ合格するための受験戦略

ここからは愛媛大学法文学部に合格するために、どのような戦略で計画を立てて、1年間の受験生活に臨むべきか解説します。

- 自分の現状を把握する

- 具体的な勉強戦略

それぞれについて詳しくみていきましょう。

自分の現状を把握する

まずは自分が共通テストの「英語と国語」でどの程度点数がとれるのか、確認してみましょう。

昼間主を受験するのであれば、それぞれ少なくとも7割は目指しましょう。

夜間主であれば国語は7割は目指したいところです。

まずは1年分共通テストの過去問を解いてみて、自分がどの大問が苦手で、どの分野を重点的に行うべきか分析しましょう。7割をとるためには、英語でも国語(古文・漢文)でも、基礎的な単語力や文法力が不可欠です。

また地歴公民については、3年生になったばかりの段階では解けない問題も多いと思います。

3年生の6月頃からは地歴公民も勉強を始めましょう。過去の模試やテストを見直し、自分が忘れている範囲を確認・復習しましょう。早いうちの復習が、受験後半期の助けとなります。

具体的な受験戦略

合格のためには、受験勉強をどのように進めていくのか、戦略的に考える必要があります。その上で大事な以下の3つのポイントについて解説しましょう。

- 目標とする得点率をきめる

- 共通テスト対策を徹底する

- 地歴公民で高得点を目指す

1.目標とする得点率

自分がどこを目指すのか明確にしましょう。

ここ3年間でも合格者の平均点はばらつきがありますが、総合平均点の一番高い令和4年度の入試結果をもとにすると、目標点の基準は以下の通りになります。

【昼間主】

| 共通テスト | 二次試験 | 合計 |

| 67%(501/750点) | 68%(390/570点) | 68%(891/1320点) |

※令和4年度の平均得点率を算出しています。

あくまで平均点ではありますが、余裕を持って昼間主合格を目指す場合、目標得点率は以下を基準に考えましょう。

- 共通テスト:70%

- 二次試験:65%

- 合計:68%

共通テストでの目標点を高めに設定している理由としては、共通テストの配点の方が大きいこと、二次試験の難易度が共通テストよりも若干難しいことが挙げられます。

【夜間主】

| 共通テスト | 二次試験 | 合計 |

| 58%(435/750点) | 66%(205/310点) | 60%(640/1060点) |

※令和4年度の平均得点率を算出しています。

夜間主もあくまで平均点ではありますが、余裕を持って夜間主合格を目指す場合、目標得点率は以下を基準に考えましょう。

- 共通テスト:65%

- 二次試験:60%

- 合計:60%

共通テストでの目標点を高めに設定している理由としては、昼間主よりもさらに共通テストの配点の方が大きいこと、二次試験の難易度が共通テストよりも若干難しいことが挙げられます。

できれば共通テスト逃げ切りができるくらいの得点を共通テストで取りたいところです。

また、目標点設定には合格者最低点が重要となります。

より詳しい目標点の設定は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事→愛媛大学の合格最低点から考える【愛大のレベルと目標点】

2.共通テスト対策を徹底する

昼間主、夜間主ともに共通テストの配点が大きいのは先ほど確認した通りですね。

そして、愛媛大学法文学部(文系)は理系と比べて二次試験で差をつけることが少し難しいです。これは文系の二次試験の問題がそこまで難しくなく、平均点もある程度高い水準になることが多いからです。

そのため、共通テストで思うような点数が取れなかったとき、二次試験で逆転する、というのは少し厳しい決断となります。

そうなる前に、まずはしっかりと共通テストの対策をしていきましょう。共通テスト対策は、そのまま二次試験対策にもなるので効率的です。

二次試験対策(英語)は、以下の記事で詳しくまとめています。

関連記事→【プロが解説】愛媛大学二次試験(英語)の傾向と対策

3.地歴公民で高得点を目指す

共通テストでは、地歴公民の配点も国、英と同じく200点です。

社会科目というのは、勉強量がそのまま点数に反映される傾向がより強い科目と言えます。過去問を見て問題傾向をつかんだ後は、自分が苦手な分野を中心に、ひたすらに知識の整理と問題演習を重ねましょう。

また、英語、国語などと比べて、本番で大コケする可能性が低い科目でもあるので、いざという時に助けてくれる存在となります。

地歴公民の勉強は、一朝一夕にできるものではありません。勉強量が点数に直結するからこそ、計画的な学習が必要です。

愛媛大学法文学部の科目別の勉強計画

ここからは愛媛大学法文学部合格に向けた、各科目ごとの勉強計画、方法について解説していきます。

- 共通テスト対策

- 二次試験対策

それぞれで分けて解説していくので、受験勉強に役立ててください。

英語

【共通テスト対策】

まずは英単語の暗記最優先で終わらせましょう。共通テストは全てマーク式なので単語スペルを「書ける」必要はありません。単語を見た瞬間に意味がわかればOKです。単語帳1冊は完璧にしておきましょう。

次に共通テストレベル、長さの長文を1日最低1問は解くようにしましょう。とにかく長文に慣れていくことが大切なので、長文を素早く読めるようになるまでひたすら練習です。

速読のやり方や細かい読解などについては、ちゃんとした指導者から指導を受けるようにしましょう。

私の運営する愛大研でも速読と読解は徹底して指導しています。

【二次試験対策】

実は愛媛大学法文学部の英語は、ほとんどが「読解」と「日本語による説明をする問題」で構成されています。

例)

- “that”の内容を明らかにして、本文の本文の内容に即して日本語で説明しなさい。

- 〜のように筆者が主張する理由は何か。本文の本文の内容に即して日本語で説明しなさい。

英文のレベルも共通テストと比べて、「同じくらい〜若干難しい」の難易度のものであることがほとんどです。

そのため、基本的には共通テストを徹底していれば、二次試験でもしっかりと得点を解くことが可能です。

また、簡単な英作文のような問題もありますがこれも難しい単語を書ける必要はなく、基礎的な文法表現と誰でも知っている単語で作ることが可能です。

これまで生徒を指導してきた感覚ですが、共通テスト英語で70%ほどの得点力があれば、二次試験でも60%以上の得点力は基本的に身に付いている生徒がほとんどです。

特別な理由がない限りは、共通テスト後から二次試験対策をしたので間に合うことがほとんどです。

以下の動画で愛大研の講師が、愛媛大学法文学部の二次試験英語の過去問について解説しているので参考にしてください。

国語

【共通テスト対策】

英語同様に国語もまずは徹底した共通テスト対策を行いましょう。特に古典分野の古文単語や助動詞の活用などは、共通テスト対策で必須となるので早急に暗記してください。

案外多いのが、「なんとなくで現代文を解いている(解けてしまっている)」「そもそも古典の問題の正しい解法を知らない」という生徒です。

こうした生徒の特徴として、国語の模試の得点が安定しないことが挙げられます。

国語も正しい学習を行うことで、共通テストでの得点力を養うことが可能です。学校の授業だけではこうした「テストで高得点を取るための技術」を教えてくれないこともあるので、単に文章を読み取る力をつけるだけではなく、共通テストでの得点力を身につける勉強をしましょう。

【二次試験対策】

愛媛大学法文学部の国語は、現代文1題、古文1題、漢文1題で構成されています。

漢字の書き取りや語句の意味を説明する問題もありますが、ほとんどが本文の内容に即して指示語を説明する問題だったり、4〜6択の選択肢の中から正しい説明文を選ぶものです。

例)

- 〜とあるがどういうことか。○○の指示内容を明らかにして、わかりやすく説明せよ。

- 〜はどのようなものか。それについて述べたそれについて述べた箇所を本文中から○字で抜き出せ。

レベル感としても共通テストより少し難しいくらいの難易度であると言えます。

ただし国語の二次試験については記述式の問題が多いため、十分な記述式テストの対策を行うようにしましょう。

国語の記述式の問題は必ず先生からの採点を受けるようにしましょう。自己採点だとなかなか正しい対策を行うことが難しい場合が多いです。

数学

【共通テスト対策】

配点が半分になるので、そこまで大きな得点を狙う必要はありません。(もちろん数学が得意ならたくさん取ってください。)

数学で2点取るのと、国語や英語で1点取る価値は=(イコール)になります。

ただし、どれだけ数学が苦手でも50%以上の得点率は目標に設定してください。共通テスト数学の各大問の半分ほどは基礎的な内容のみで構成されているので、そこの部分だけでも得点するだけで半分以上の得点が可能です。

それぞれの単元ごとに自分の取りやすいところを見つけて、目標点に到達するように計画的に勉強をしていきましょう。

その他の共通テスト科目

【地歴公民】

配点が大きく、社会科目は得点が安定しやすいので高得点が取れたら転ばぬ先の杖となります。(国語や英語で目標点が取れなかった時にカバーしてくれる)

さらに社会科目は覚えた分だけ点数になります。夏休み以降は暗記科目と言われる科目を徹底的に勉強して、高得点を目指しましょう。

愛大研で指導する際には、よほど暗記が苦手でない限りは「地歴公民は80%以上」の得点を目標に設定してもらっています。

暗記を行う際は、

- 教科書or参考書で大まかな流れや語句を把握

- 過去問や問題集で問題演習

- 2で間違えた問題を洗い出し、間違えた要点をノートにまとめる

- 自分が間違えた要点をまとめたノートを暗記する

という流れで覚えていくのがおすすめです。

【理科基礎、情報】

数学同様、配点が半分になり優先順位はそこまで高くありませんが、こちらも地歴公民同様に暗記科目のため点数が安定しやすいです。

また、内容も社会科目と比べるとそこまで重くないので、7割程度の得点は目指していくことをおすすめします。

配点は低いですが、コスパよく点数を伸ばすことができることが多いです。

計画的な勉強で合格を勝ち取ろう

いかがでしたか?

自分の現状を確認し、計画的な学習を行うことが、合格への確実な方法となります。

生徒によって、得意科目、模試の点数など、状況は様々です。ただ漠然とした意識で学習するのではなく、目的意識や克服するべき課題を念頭に置いた上で勉強を進めると、効率的な学習ができるでしょう。

しかし、このような課題設定や、学習計画の設定に不安を覚える方も多いと思います。そのような時には、愛大研でサポートを行いますので、是非ご気軽にご相談ください。

みなさんが課題を克服し、愛媛大学法文学部に入学できることを応援しています。

愛大研で愛媛大学法文学部合格を目指そう

本記事は愛大研が作成しました。

本記事で、愛大研に少しでも興味を持ってくださった方や、

「逆転合格で第一志望合格を狙いたい!」という方は、

まずはご気軽に無料体験授業にお越しください!

愛大研の紹介記事→E判定からの逆転合格者を生み出す松山市の学習塾『愛大研』の無料体験授業とは?

ともにあなただけの志望校合格のプランを立てませんか?

お待ちしています。

コメント